Kontext

Der Kontext dieses Patterns sind Lehrveranstaltungen in Grundlagenfächern, in denen der Einstieg in komplexe Lehrinhalte anhand komplexer Modelle und Phänomene mittels abstrakter Darstellungen erfolgt. Die Studierenden haben noch keine gemeinsame Wissensbasis und sind heterogen In Bezug auf ihre Vorkenntnisse und Fähigkeiten.

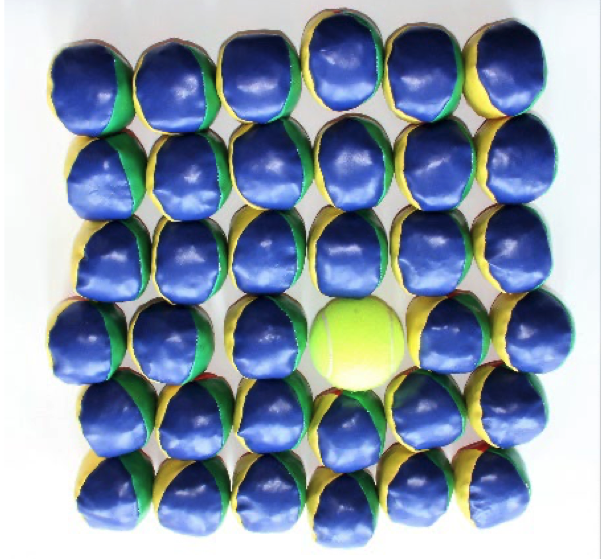

Das Pattern wird am Beispiel von Praxiserfahrungen in der Materialwissenschaft und Werkstoffkunde erläutert. In dem dargestellten Beispiel geht es darum, Werkstoffeigenschaften zu veranschaulichen.

Problem

Komplexe Phänomene und Modelle werden in der Lehre abstrakt und deduktiv ohne Verbindung zu Alltagserfahrungen von Studierenden vermittelt. Studierenden fällt es regelmäßig schwer, die Praxisbedeutung theoretischer Modelle und komplexer Phänomene zu erfassen. Das Wissen kann im Anwendungsfall nicht produktiv abgerufen und zur Ableitung von Fragestellungen genutzt werden.

Wirkkräfte

In der Regel erfolgt die Darstellung werkstofftechnischer Modelle und Phänomene in der Lehre zweidimensional anhand von Bildern. Das visuelle und räumliche Vorstellungsvermögen der Studierenden unterscheidet sich stark. Für einige Studierenden ist diese Darbietungsform nicht ausreichend, um diese Modelle zu verstehen und anwenden zu können (kognitive Diversität).

Werden komplexe Sachverhalte nicht verständlich dargestellt, führt das zu Frust und Unzufriedenheit bei Studierenden, da das Wissen nicht adäquat kognitiv verarbeitet werden kann.

Komplexe dreidimensionale Nachbildungen der Modelle sind schwer umzusetzen. Ggf. können manche davon durch additive Fertigungsverfahren hergestellt werden, doch sind der Aufwand und die Kosten sehr hoch und erfordern entsprechende Geräte und Zeit. Auch haben sie den Nachteil, dass die Auseinandersetzung der Studierenden damit passiv ist, sie werden nur angeschaut.

Lösung

Studierende führen Experimente mit bekannten Alltagsgegenständen durch, die mit Modellen und Phänomenen in der Fachwissenschaft (hier: der Werkstoffwissenschaft) verknüpft werden und lösen direkt danach Anwendungsaufgaben.

Details der Lösung

Die Umsetzung der Lösung wird am Beispiel einer Vorlesung der Werkstoffwissenschaften dargestellt:

Der folgende Ablauf findet in einer Vorlesungseinheit statt.

1. Einführung:

- Zunächst werden das Werkstoffmodell oder Phänomen eingeführt, d.h. entweder benannt oder bereits im Vortrag vorgestellt und mit zweidimensionalen Bildern oder Diagrammen veranschaulicht.

- Je nach zu vermittelndem Inhalt kann es sinnvoll sein, erst das Experiment durchzuführen und dann die Verbindung zur Theorie herzustellen oder in umgekehrter Reihenfolge. Der Unterschied besteht in der Beobachtbarkeit: Phänomene kann man beobachten, Modelle nicht.

- Variante 1: Zuerst die Theorie – bietet sich an, wenn es sich um komplexe Modelle handelt.

- Variante 2: Zuerst das Experiment – Phänomene können erst erlebt werden und werden dann theoretisch eingeordnet.

2. Praxis:

- Die Studierenden führen nach (mündlicher) Anleitung Experimente mit Alltagsgegenständen durch, bei denen sie Modelle nachstellen, Eigenschaften und Veränderungen beobachten, Verknüpfungen mit den abstrakten Modellen und Phänomenen herstellen.

- Das Herstellen der Verknüpfung kann durch Leitfragen oder Nachfragen durch die Lehrenden gefördert werden.

- Die Experimente sollten leicht durchführbar und gelingenssicher sein, z.B. Nachbauen von Gitterbaufehlern mit Bällen, Zerstechen eines Luftballons (Risszähigkeit), Biegen und Brechen einer Büroklammer (Ermüdung).

Transferaufgabe:

Diese Aufgabe bezieht sich auf das thematisierte Phänomen oder Modell und testet, ob die Studierenden es in Anwendungsfällen wiederkennen oder den Transfer leisten können (verschiedene Kompetenzstufen). Bei Zeitmangel kann diese Aufgabe als Hausaufgabe gegeben werden, die dann im Tutorium besprochen wird.

Reflexion:

Die Reflexion kann mündlich oder durch Fragebogen erfolgen. Hier erfolgt eine Selbsteinschätzung der Studierenden, ob durch das Experiment ein tieferes Verständnis erreicht werden konnte.

Folgen (Vorteile, Nachteile)

Vorteile

- für die Studierenden: kognitive Entlastung dadurch, dass die Gegenstände bekannt sind; keine Hemmungen in der Benutzung; aktive Beteiligung aller Studierenden, nachhaltigerer Lerneffekt, positive Einstellung zum Fach und den Themen durch Spaß bzw. durch soziale Interaktion bei der Durchführung

- für die Lehrenden: geringe Kosten des Materials, gute Transportierbarkeit, leichte Verfügbarkeit

Nachteile

- für die Lehrenden: erhöhter Aufwand in der Vorbereitung, weniger Zeit für den Lehrvortrag – für ein Thema muss jedoch nicht zwangsläufig mehr Zeit in der Umsetzung eingeplant werden

- für die Studierenden: leistungsstarke Studierenden benötigen die Experimente zum Teil nicht und können sie als überflüssig oder gar albern empfinden

Comments (0)