Kontext

Der Kontext des Patterns ist das Bauingenieurwesen, in dem komplexe Inhalte über mehrere Semester erarbeitet werden. Die Module bauen thematisch aufeinander auf und es ist wichtig, dass die Zusammenhänge zu den vorangegangenen Modulen erkannt werden. Der Praxisbezug der Lehrinhalte soll für jedes behandelte Thema erkennbar und schlüssig sein.

Bestimmte Vorgehensweisen aus dem Pattern können auch für andere semesterübergreifende Module in anderen ingenieurwissenschaftlichen Fächern nützlich sein.

Problem

In einzelnen Modulen des Bauingenieurwesens lernen die Studierenden oft nur einzelne Aspekte, die zur Erstellung einer kompletten statischen Berechnung notwendig sind. Diese gelernten Aspekte anschließend im Gesamtkontext bei der Betrachtung ganzer Bauwerke anzuwenden stellt für viele Studierende eine große Herausforderung dar. Das gilt für die Wahl der richtigen Berechnungsmethodik, mögliche ingenieurmäßige Vereinfachungen und die Strukturierung aller Berechnungen in einem schlüssigen Dokument.

Wirkkräfte

Komplexe Themen müssen zunächst an einfachen Beispielen erläutert werden. So werden z.B. die statischen Nachweise oft an isolierten Beispielen erklärt, die zwar ideal geeignet sind, um die einzelnen Aspekte des Nachweises darzustellen, aber nicht unbedingt im Zusammenhang mit bereits gelernten Aspekten anderer Module stehen. Außerdem müssen die Randbedingungen solch einfacher Beispiele klar umgrenzt sein (z.B. mit gegebenen Kräften und Momenten), in der Praxis müssen jedoch die Randbedingungen selbstständig erkannt werden (z.B. die maßgebende Lastfallkombination). Da die Randbedingungen der Beispiele meistens auf einen ganz bestimmten Aspekt zugeschnitten sind, lassen sich die Beispiele untereinander oft nur schwer in einen gemeinsamen Zusammenhang bringen.

Lösung

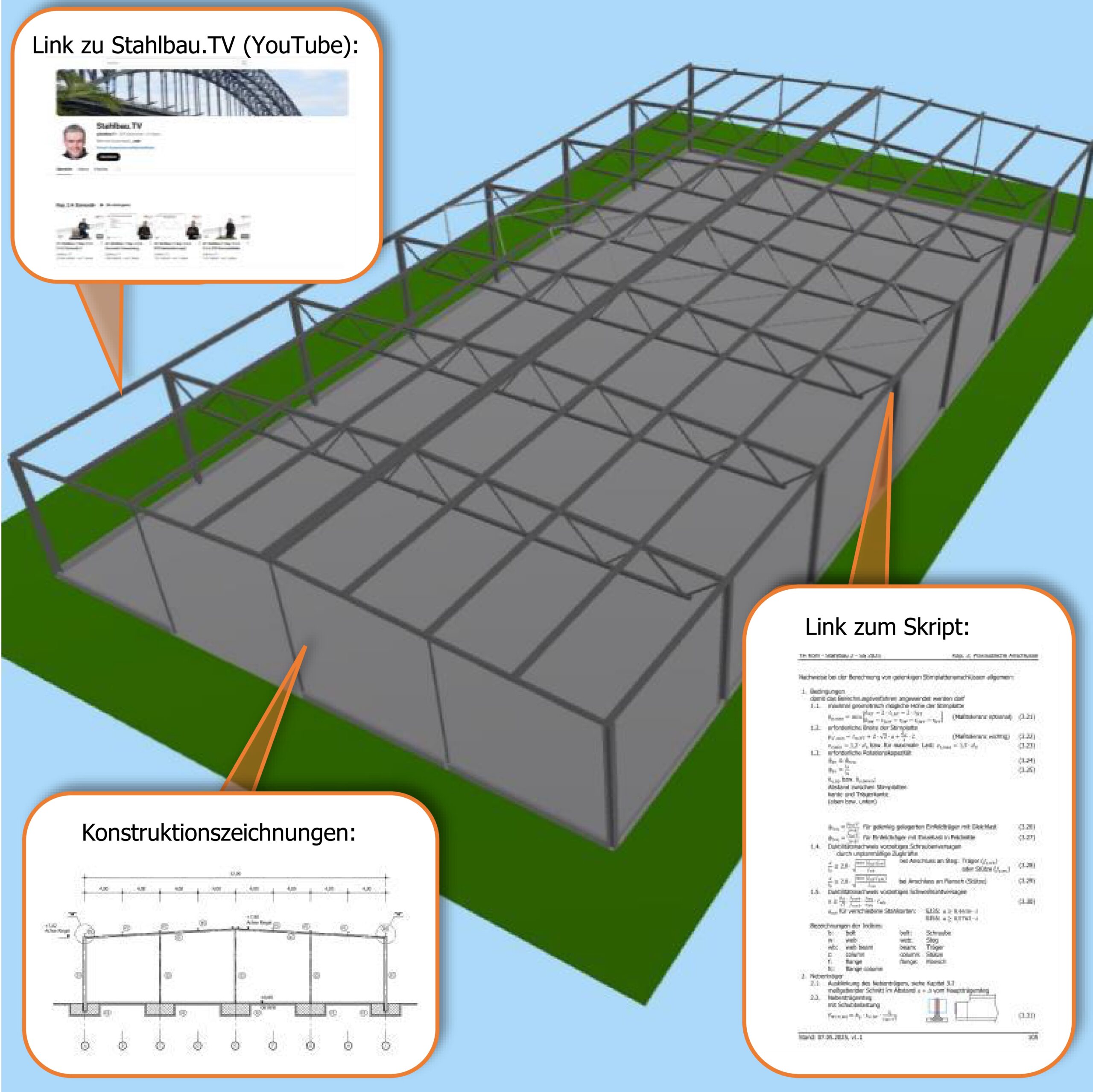

Der Lösungsansatz ist, ein Projekt zu schaffen, das über mehrere Stahlbau-Module hinweg durch die Studierenden bearbeitet wird und somit die Möglichkeit bietet, neben den Beispielen aus der Lehrveranstaltung die gelernten Inhalte an einem Bauwerk im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Dazu wird das digitale 3D-Modell einer Stahlhalle genutzt, das die Studierenden in allen Stahlbau-Modulen begleitet. Durch das Verlinken der gelernten Aspekte und weiterer Informationen an dem Modell wird kontinuierlich der Zusammenhang der Inhalte deutlich.

Details der Lösung

Schritt 1: Vorbereitungsphase (Dozent):

Es muss ein Projekt (hier im Bauingenieurwesen: ein Bauwerk) geplant werden, an dem möglichst viele Aspekte angewendet werden. Das Bauwerk sollte dennoch so simpel gestaltet sein, dass die Bearbeitung durch die Studierenden eigenständig erfolgen kann. Das Bauwerk wird durch ein, durch den Benutzer steuerbares, 3D-Modell auf einer frei zugänglichen Internetseite und im Idealfall zusätzlich auch durch ein reales („anfassbares“) Modell visualisiert. (Siehe dazu Link zu einem Beispiel im Anhang). Zusätzlich werden Konstruktions- und Detailzeichnungen zu dem Bauwerk erstellt. Vertiefende Erklärvideos und Hilfsmittel wie weiterführende Literatur werden an das 3D-Modell angebunden.

Schritt 2: Bearbeitungsphase (Studierende):

(hier exemplarisch für die Modulreihe „Stahlbau 1-3“ und „Digitales Planen im konstruktiven Ingenieurbau“)

- Semester: Module: „Stahlbau 1“ und „Digitales Planen im konstruktiven Ingenieurbau“:

In den o.g. Modulen erhalten die Studierenden als Zweiergruppen die Zeichnungen der Halle mit parametrisierten Abmessungen. Während des Semesters bearbeitet jede Gruppe eigenständig Teilaufgaben zu den Lerninhalten, die auf die o.g. Halle angewendet werden. Die Beispielaufgaben werden sukzessive abgegeben und durch den Dozenten bewertet. Für die Bearbeitung gibt es Bonuspunkte, die die Note bei der späteren Modulprüfung (Klausur) verbessern. Damit wird die zusätzliche Workload berücksichtigt und die Studierenden werden von Beginn an und kontinuierlich zur Bearbeitung motiviert. Besonders relevante Ideen und Erkenntnisse können während der Bearbeitungszeit, für alle sichtbar, an dem 3D-Modell verlinkt werden. - Semester: Modul: „Stahlbau 2“:

Analog zu Stahlbau 1 werden weitere Beispiele zu den Themen aus Stahlbau 2 anhand der Halle bearbeitet. Somit werden immer mehr Teilaspekte der Gesamthalle bearbeitet. Auch hier gibt es Bonuspunkte für die folgende Modulprüfung (Klausur) und die Kontinuität der motivierten Bearbeitung setzt sich fort. - Semester: Modul: „Stahlbau 3“:

Die Studierenden erstellen nun für die o.g. Halle eigenständig eine vollständige statische Berechnung. Nachweise, die in den vorherigen Modulen bereits berechnet worden sind, brauchen nun nicht mehr wiederholt zu werden. Die Hausarbeit der statischen Berechnung wird durch den Dozenten korrigiert und in einem Kolloquium wird der Lernerfolgt (ohne Klausur) überprüft. Die Informationen, die über die vorherigen Semester an dem 3D-Modell der Halle verlinkt sind, stehen zur Vorbereitung dafür weiterhin als Hilfsmittel zur Verfügung.

Schritt 3: Auswertungs- und Anpassungsphase (Dozent):

Fehler, die häufig gemacht werden, werden registriert, so dass Themengebiete erkannt werden, die in den Vorlesungen ausführlicher behandelt oder geübt werden müssen. Die Lehrveranstaltungen werden dementsprechend angepasst und ggf. zusätzliche Informationen an das 3D-Modell angeheftet.

Um ein „Weiterreichen“ von Musterlösungen zu vermeiden, wird das Bauwerk von Jahr zu Jahr geändert. Außerdem können so die Erfahrung aus den Vorjahren einfließen, um das Projekt kontinuierlich zu verbessern.

Folgen (Vorteile, Nachteile)

Vorteile:

Der umfangreiche Inhalt aus vier Modulen wird miteinander verknüpft und somit von den Studierenden als Ganzes verstanden.

Da von Tag 1 des ersten Moduls das Lernziel nach den drei Semestern klar ist und kontinuierlich daran gearbeitet wird, steigt die Motivation, den Gesamtinhalt zu verstehen und kontinuierlich mitzuarbeiten (verstärkt auch durch die Bonuspunkte für die Klausur).

Die theoretischen Grundlagen werden an einem Beispiel sehr gut veranschaulicht und angewandt.

Das räumliche Vorstellungsvermögen wird durch das Bauwerk verbessert, u.a. werden geometrische Zwangspunkte veranschaulicht.

Wichtige Informationen / Quellen können an der Stelle im 3D-Modell abgelegt werden, an denen sie von Belang sind, und die Erweiterung des 3D-Modells ist jederzeit und auch langfristig leicht möglich.

Nachteile:

Für den Dozenten ist der Arbeitsaufwand im Semester höher.

Für die Studierenden steigt der Zeitaufwand des Moduls ebenfalls, jedoch nur moderat, was durch den Lernerfolg ausgeglichen wird.

Manche Studierende bearbeiten das Projekt nicht selbstständig.

Comments (0)