Kontext

In den meisten Studiengängen müssen wissenschaftliche Arbeiten als Prüfungsleistungen verfasst werden. Typischerweise gestalten Studierende den Arbeitsprozess selbstgesteuert – von der Themenwahl bis zur Abgabe der fertigen Arbeit. Die Arbeit wird meist erst im Anschluss an die Vorlesungszeit verfasst.

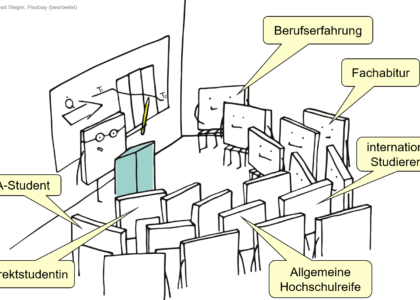

Dieses Pattern bezieht sich auf Lehrveranstaltungen, in denen bei Studierenden erst wenige eigene Erfahrungen im wissenschaftliche Arbeiten vorliegen.

Problem

Zum Zeitpunkt des Verfassens einer wissenschaftlichen Arbeit (Hausarbeit, Essay usw.) haben Studierende den höchsten Bedarf, aber die wenigsten Möglichkeiten, Feedback zu methodischen Fragen durch Seminarleitung oder Mitstudierende zu erhalten.

Wirkkräfte

Die Studierenden sind zu Anfang ihres Studiums wenig vertraut mit grundlegenden Fertigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens wie Thesen erstellen, Argumentieren, Wahl des Gegenstands und der Methodik. Sie üben diese Kompetenzen zwar an Seminargegenständen, erhalten aber üblicherweise kaum formatives Feedback zu ihrer Methodenkompetenz in Bezug auf ihr konkretes Hausarbeitsthema durch Seminarleitung oder peer group.

Zwischen dem Einüben der für das Anfertigen einer Hausarbeit notwendigen Fertigkeiten im Semester und ihrer tatsächlichen Anwendung – üblicherweise erst in den Semesterferien – liegt meist eine beträchtliche Zeitspanne. Der Transfer des Gelernten bleibt dadurch weitgehend unbegleitet.

Die daraus entstehende Unsicherheit besonders zu Beginn des Arbeitsprozesses kann zu Prokrastination, einem geringeren Lerngewinn oder dem Einüben von ungünstigen Vorgehensweisen des wissenschaftlichen Arbeitens führen.

Lösung

Die Studierenden stellen sich in der letzten Sitzung des Semesters gegenseitig die zentralen Komponenten ihrer geplanten wissenschaftlichen Arbeit (Gegenstand, These, Methodik und eventuell ein Argumentblock) vor und geben sich Feedback dazu. Sie erhalten so eine formative Rückmeldung.

Details der Lösung

Das Pattern wird hier am Beispiel eines literaturwissenschaftlichen Seminars erläutert:

Den Studierenden wird Anfang des Semesters angekündigt, dass in der letzten Seminarsitzung eine „Konferenzsimulation“ stattfindet, bei der jede:r Seminarteilnehmer:in in drei Minuten das geplante Projekt (der wissenschaftlichen Arbeit/ Hausarbeit/ Essay/…) vorstellt. Geforderte Komponenten sind dabei Gegenstand, These, Methodik und ein erster Argumentblock.

Während des Semesters werden das Aufstellen von Thesen, das Formulieren von Argumentblöcken und (je nach Niveau des Seminars auch) das Begründen von methodischen Entscheidungen wiederholt geübt.

Für die geforderten Komponenten erhalten die Studierenden eine strukturelle Beschreibung.

In der Literaturwissenschaft wäre dies zum Beispiel eine Arbeitsdefinition für eine literaturwissenschaftliche These: genaue Beschreibung eines Textphänomens sowie die daraus produzierte Bedeutung. Ein Argumentblock besteht aus drei Komponenten: einer Aussage, einem belegenden Textzitat (Primär- oder Sekundärliteratur) sowie einer Auswertung des Zitats.

In der letzten Seminarsitzung (je nach Seminargröße auch zwei Sitzungen) stellen die Studierenden ihr Hausarbeitsprojekt mit Hilfe einer Präsentation dar. Die Kommiliton:innen geben strukturiertes Feedback entlang der folgenden Fragen:

- Ist das Projekt interessant?

- Ist es im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit (Hausarbeit o.Ä.) zu bewältigen?

- Entspricht die These der Thesendefinition?

- Entspricht der Argumentblock der Definition?

- Überzeugt die Begründung für die gewählte Methodik?

Erst kommentieren die Studierenden, dann kann dies gegebenenfalls durch die Seminarleitung ergänzt oder bestätigt werden.

Stolpersteine:

Bei sehr zurückkhaltend kommentierenden Studierendengruppen kann darauf hingewiesen werden, dass zu jeder Präsention jede der Feedbackfragen beantwortet werden muss.

Gegebenenfalls muss vorab noch auf die Wichtigkeit von wertschätzendem Feedback hingewiesen werden.

Folgen (Vorteile, Nachteile)

Vorteile:

- Studierende üben grundlegende wissenschaftliche Fertigkeiten an ihrem konkreten Projekt.

- Studierende erhalten formatives Feedback.

- Studierende erhalten wertschätzendes Feedback.

- Studierende erhalten Feedback von Studierenden, was suggeriert, dass die Aufgabe von jemandem ihrer Kompetenzstufe bewältigbar ist.

- Studierende lernen viele Beispiele für abstrakte methodische Gattungen wie Thesen und Argumentblöcke kennen.

- Studierende sehen, zu welchen Themen die anderen Studierenden arbeiten und können Lerngruppen bilden bzw. sich bei schwer verfügbaren Ressourcen wie Bibliotheksbüchern absprechen.

- Studierende erhalten ein besseres Gefühl dazu, ob ihr Thema im Rahmen der Prüfungsleitung zu bewältigen ist und erhalten mehr Sicherheit zum gewählten Thema und zur Vorgehensweise.

- Lehrende werden entlastet. Viele Rückmeldungen zu Hausarbeitsprojekten erübrigen sich, weil die Studierenden schon Peer-Feedback erhalten haben.

- Die Qualität der Hausarbeiten verbessert sich.

Nachteile:

- Die Studierenden haben mehr Zeitdruck, sich auf ein Thema und eine methodische Vorgehensweise festzulegen.

- Eine bis zwei Seminarsitzungen des ursprünglichen Ablaufs fallen zugunsten der Vorbereitung der Hausarbeit weg.

- Klare Definitionen von meist vorausgesetzten Komponenten wissenschaftlichen Arbeitens müssen gefunden und offen gelegt werden.

Comments (0)