Kontext

In vielen Studiengängen, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, müssen in der Studieneingangsphase zahlreiche Grundlagen erarbeitet und gelernt werden. Die vorrangige Vermittlungsform ist dabei die Präsenzvorlesung mit großen Studierendengruppen.

Problem

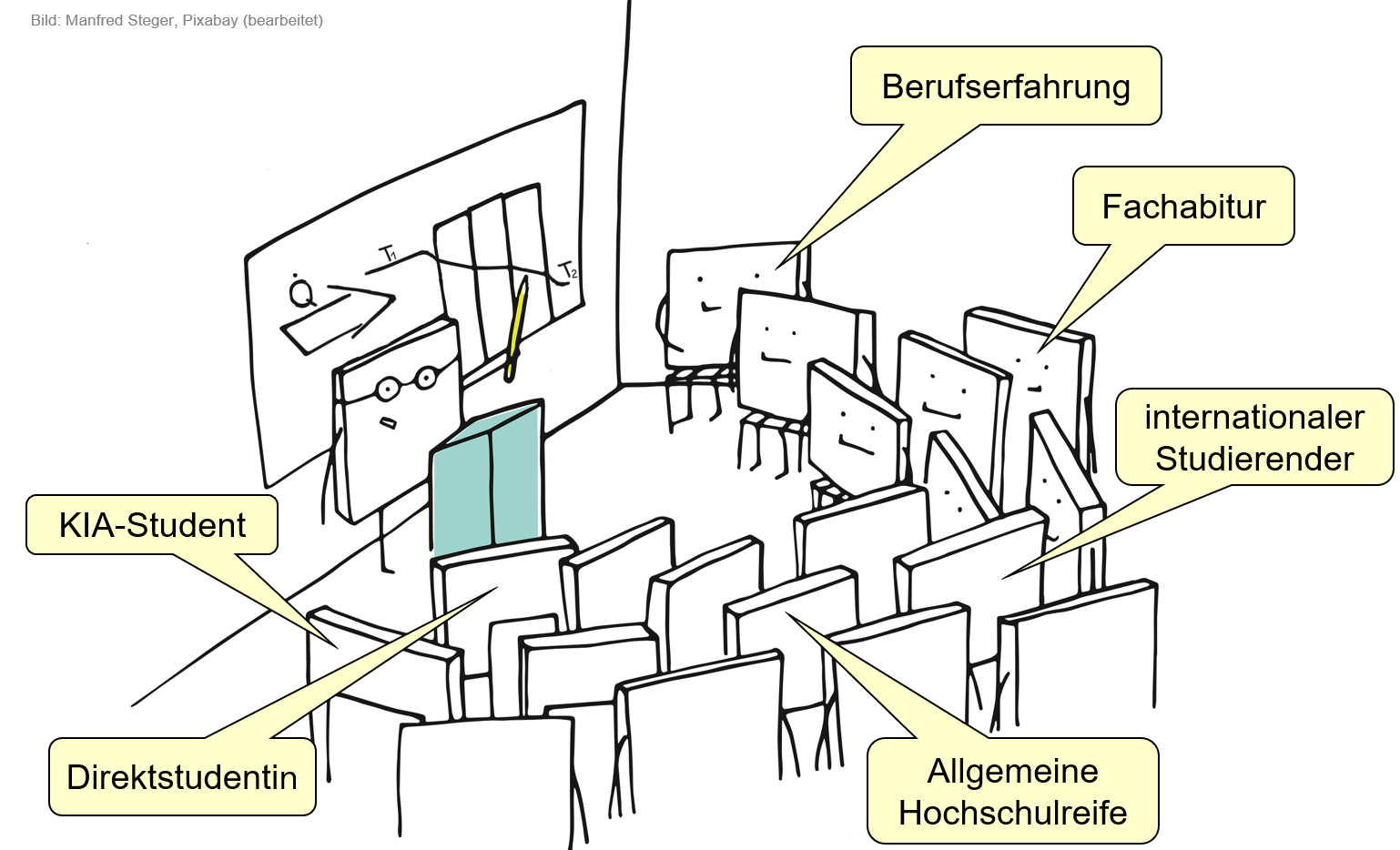

Die Studierenden kommen mit unterschiedlichen fachlichen Vorkenntnissen an die Hochschule. Ist die Diskrepanz zwischen Lehrstoff und Kenntnisstand der Studierenden in der Eingangsphase zu groß, können die Lehrinhalte schwer oder nur ungenügend erfasst werden. Die Lehrenden können in der Präsenzlehre nur bedingt einem heterogenen Auditorium gerecht werden.

Wirkkräfte

- Durch unterschiedliche fachliche Vorkenntnisse der Studierenden in verschiedenen Fachdisziplinen kommt es zu einer sehr heterogenen Zusammenstellung der Gruppe (Fachabitur, Berufsausbildung, duales Studium).

- Im ersten Semester eines Masterstudium verstärkt sich die Heterogenität zusätzlich, da die Studierenden mit verschiedenen Bachelor-Abschlüssen starten – teils auch aus fachlich weiter entfernten Disziplinen.

- Die Studierenden stammen aus EU- und Nicht-EU-Ländern, kommen aus unterschiedlichen Universitätssystemen und haben auch verschiedene technische Normen kennengelernt.

- Von den Lehrenden wird erwartet, dass sie möglichst alle Studierenden „inhaltlich mitnehmen“. In der Präsenzlehre bestehen allerdings nur begrenzte Möglichkeiten, die unterschiedlichen Lernstände individuell zu berücksichtigen.

- Studierende sind sich des Problems bewusst und fordern Testaufgaben ein, um ihren eigenen Stand zu kennen und um ggf. vorhandene Wissenslücken schließen zu können.

Lösung

Den Studierenden wird ein digitaler Aufgabenpool mit Aufgaben zur Verfügung gestellt. Durch ein automatisiertes Feedback (richtig/falsch + Begründung + ggf. korrekte Antwort) können die Studierenden ihre Wissenslücken schließen und ihren Wissensstand angleichen.

Details der Lösung

Umsetzung

Die Lehrenden stellen den Studierenden die Online-Aufgaben über eine digitale Lernplattform zur Verfügung, z. B. OPAL. Die Aufgaben sind thematisch in Blöcke (Tests) strukturiert und werden analog zum Inhalt der Lehrveranstaltung freigeschaltet.

Der Aufgabenpool enthält einerseits grundlegende Verständnisfragen sowie Fragen zur Analyse von Aufgabenstellungen, andererseits auch komplexere Aufgaben, die eine mehrstufige Bearbeitung erfordern. Dabei werden die Studierenden von den Online-Lernhilfen Schritt für Schritt bei der Bearbeitung unterstützt.

Die Aufgaben und Fragen können von den Studierenden auf freiwilliger und anonymer Basis genutzt werden, um Wissenslücken zu identifizieren.

Die Aufgaben-Blöcke können verschiedene Aufgabentypen beinhalten, z. B.:

- Multiple/Single-Choice-Aufgaben

- Zuordnungen

- Reihenfolge-Aufgaben

- Hotspot-Aufgaben

- Textbox-Aufgaben

- Lückentext-Aufgaben

- offene Fragen mit Texteingabe

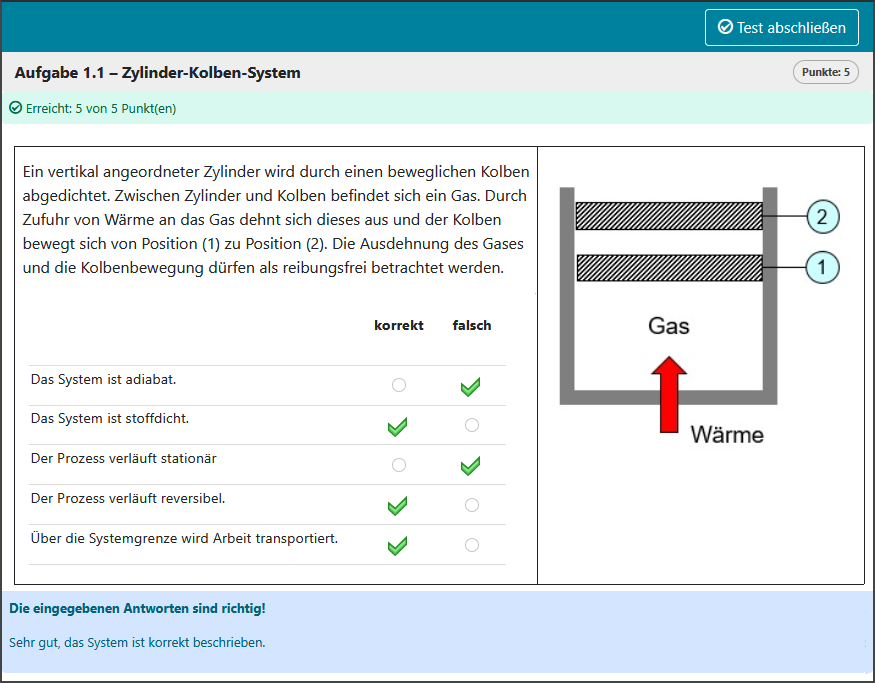

Abbildung: Beispielaufgabe aus dem ersten Test im Modul Technische Thermodynamik 1. Mit einer Auswahlaufgabe beschreiben die Lernenden das thermodynamische System und bekommen direkt eine automatisierte Antwort. Ein Test besteht aus mehreren Aufgaben, die innerhalb des Tests zu Sektionen zusammengefasst werden können.

Interessierte Studierende bearbeiten die Tests zeit- und ortsunabhängig von der Vorlesung am digitalen Endgerät. Das automatisierte Feedback kann unmittelbar nach Beantwortung der Frage auf falsche Antworten eingehen, Begründungen geben oder zusätzliche Informationen liefern. Eine personenbezogene Kontrolle durch die Lehrenden erfolgt nicht. Die Aufgaben können bis zum Ende des Semesters beliebig oft wiederholt werden.

Vorbereitung

- Die Lehrenden bereiten geeignete Aufgaben vor, die einzelne Sachverhalte der Lehrveranstaltung anschaulich und schrittweise abfragen.

- Die Aufgaben werden implementiert.

- Verschiedene Feedbacks werden erstellt, die den Studierenden abhängig von ihrer gewählten Antwort angezeigt werden.

- Die Aufgaben werden auf einer digitalen Lernplattform veröffentlicht. Der Zeitpunkt der Sichtbarmachung für die Studierenden kann entsprechend dem Lehrinhalt von den Lehrenden frei gewählt werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Digitale Lernplattform oder Ähnliches, z. B. Onyx in OPAL, Stack in Moodle, H5P

Stolpersteine

- eventuell Motivationsproblem: Manche Studierende nutzen freiwillige Zusatzangebote nur zögerlich, besonders wenn der Nutzen nicht sofort erkennbar ist.

- Tipp: Aufgaben kompakt gestalten (kurze Bearbeitungszeit pro Block) und gezielt auf prüfungsrelevante Inhalte abstimmen, damit der unmittelbare Nutzen klar wird.

Folgen (Vorteile, Nachteile)

Vorteile

Für die Studierenden:

- Identifizieren von Wissenslücken

- Lerneffekt durch die integrierten Antworten im Feedback

- Wiederholen von Lernstoff und Festigung

- Komplett andere Aufgabentypen im Vergleich zur klassischen Rechenübung

- Das freie Durchklicken und selbstgesteuerte Auswählen und Bearbeiten der Aufgaben innerhalb des Aufgabenpools senkt die Motivationshemmschwelle.

- Bearbeiten der Aufgaben ist zeit- und ortsunabhängig

Für die Lehrenden:

- Angeglichener Wissensstand bei den Studierenden: Basics können besser verinnerlicht werden, wodurch auch darauf aufbauende Inhalte besser erfasst werden.

- Je nach verwendetem Tool können die Lehrenden die anonymisierten Ergebnisse der Tests einsehen. In diesem Fall sind Adaption und Fokussierung des Vorlesungsstoffs auf die Problem-Hotspots der Studierenden möglich.

- Die Implementierung erfordert zunächst personelle Ressourcen, kann aber auf lange Sicht Ressourcen substituieren (z. B. für ein Zusatzseminar, in dem Grundlagen wiederholt werden).

- Auch für große Studierendengruppen geeignet

Nachteile

- In der Vorlesungszeit konkurriert das Angebot mit anderen Übungsaufgaben, Praktika und Vorprüfungsleistungen. Studierende müssen abwägen, ob sie zusätzlich Zeit investieren.

Comments (0)