Kontext

In den Natur- und Ingenieurwissenschaften finden sich häufig komplexe Prozesse, welche von multiplen Parametern abhängig sind und mathematisch beschrieben werden können.

Beispielhaft dafür können biotechnologische Prozesse, wie die Fermentation (Kultivierung von Mikroorganismen in einem Bioreaktor) sein. Für Studierende ist es entscheidend, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Einflussgrößen und dem Prozesserfolg zu verstehen und zu verinnerlichen, was erfahrungsgemäß durch praktische Durchführung der Prozesse, deren Beobachtung, Auswertung und Optimierung befördert wird.

Die Lösung in diesem Pattern kann prinzipiell auf alle mathematisch beschreibbaren naturwissenschaftlichen Prozesse angewendet werden.

Problem

Aufgrund zeitlich beschränkter Praktika und Ressourcen können Studierende komplexe technische Prozesse (wie z.B. eine Fermentation) praktisch selten durchführen. Das erfahrungsbasierte Lernen (inkl. dem spielerischen Lernen / Trial & Error / Lernen durch Fehler) kommt damit zu kurz und es kann häufig kein solides Verständnis der Einflussgrößen auf einen komplexen Prozess aufgebaut werden.

Wirkkräfte

Lernen wird durch Nutzung verschiedener Methoden begünstigt. Die Verknüpfung von Theorievermittlung und praktischem Experiment hilft gerade in den Natur- und Ingenieurwissenschaften Wissen zu festigen. Besonders der Zusammenhang zwischen vielen Parametern und deren Auswirkung auf ein komplexes System sollen im Lehr-Lern-Prozess erfahren werden. Dies wird klassischerweise durch Laborpraktika umgesetzt. Diese sind jedoch teuer und zeitaufwendig, was, angesichts begrenzter Budgets, zur Einschränkung von Umfang und Freiheitsgraden dieser Praktika führt. Auch sind Lernformen wie exploratives Lernen in Praktika, welche teure und sensible Gerätetechnik nutzen, eher selten zu finden, auch wenn es dem Lernerfolg zuträglich wäre. Laborpraktika leiden also unter eingeschränkter Verfügbarkeit und hohen Kosten. Im Gegensatz dazu sind Experimente mit Computern (z.B. Programmieraufgaben in der Informatik), dank ubiquitär vorliegender, leistungsstarker Rechentechnik, kaum zeitlich und kostenseitig eingeschränkt. Standardrechentechnik ist heute in der Lage schnell, komplexere numerische Berechnungen zu lösen und damit mathematisch beschriebene, naturwissenschaftliche Systeme hinreichend gut abzubilden.

Lösung

Laborpraktika werden durch Simulationen ergänzt, welche den Studierenden niedrigschwellig (keine Programmierkenntnisse oder spezielle Programme erforderlich) zur Verfügung gestellt und deren Nutzung in die Lehre/Praktika eingebettet werden.

Details der Lösung

Vorbereitung innerhalb der Lehrveranstaltung

Bevor Simulationen eingesetzt werden, sollte der Modellbegriff in der Lehrveranstaltung thematisiert werden.

Wichtige Themen sind dabei:

– Wie werden Modelle aufgestellt?

– Welchen Nutzen haben Modelle?

– Welche Freiheitsgrade haben Modelle (z.B. die Freiheit Fehler zu machen und die Grenzen des Modells zu testen)

– Wie ist der Gültigkeitsbereich?

– Welche Arten von Modellen gibt es?

Definition der Modelle und Ergebnisausgaben sowie deren softwareseitige Implementierung

Fachlehrende definieren Modelle und die Art und Weise, wie Simulationsergebnisse ausgegeben und den Studierenden zur Verfügung gestellt werden (Grafik, Rohdaten etc.). Danach erfolgt die softwareseitige Implementierung vorzugsweise durch IT- Fachkräfte, wobei es wichtig ist, die Simulationsumgebung niedrigschwellig anzubieten, so dass keine Programmierkenntnisse, spezielle IT Kenntnisse oder Administratorenrechte nötig sind. Dazu bietet sich die webbasierte Implementierung an.

Umsetzung

Zum Einpflegen in die eigene Lehre sollte man sich fragen, an welcher Stelle des Curriculums der Modelleinsatz Vorteile bringt. Darauf aufbauend können dann Aufgaben erstellt werden (z.B. asynchrone Vorbereitung eines Praktikumsversuchs durch Simulation oder Optimierungsaufgabe).

Durchführung

- Vermittlung von Grundlagen, um Simulation nutzen zu können.

- Behandlung der prozesstechnischen Parameter in der Lehre und Einführung des Modellbegriffs.

- Vorstellung des Modellportals inkl. Zeit zum Ausprobieren und Fragen zur Bedienung zu stellen. Die Zeit der ersten Nutzung ist wertvoll für das Einholen von Feedback zur intuitiven Nutzbarkeit der Simulationsumgebung und zur Identifizierung von Verbesserungspotential.

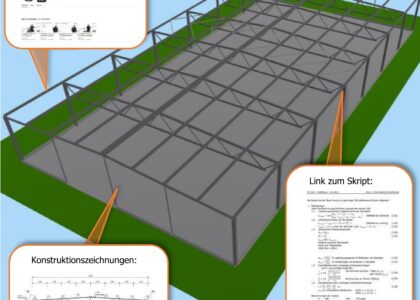

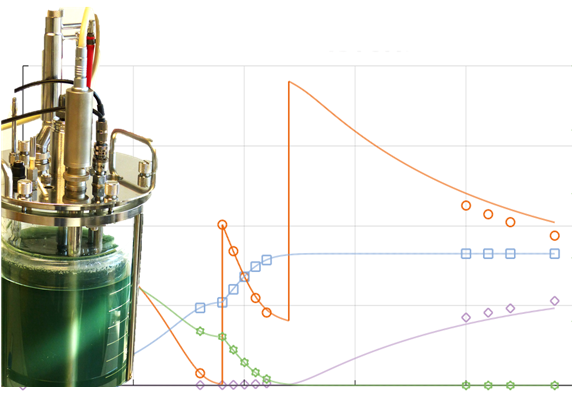

Beispiel

Das Pattern wurde am Beispiel Fermentation, also der Herstellung eines Produkts mit Hilfe von Mikroorganismen in einem Bioreaktor, umgesetzt. Die Fermentationssimulation dient der Erarbeitung bzw. Veranschaulichung von Zusammenhängen in seminaristischen Vorlesungen und unterstützt die Vor- und Nachbereitung von Laborpraktika.

Bsp. Aufgabe – Erarbeiten von Prozessverständnis / Optimierung

- Vorstellen der Aufgabe, der Ausgangsbedingungen und des Optimierungsziels

- asynchrone Bearbeitung der Aufgabe durch jeden Studierenden am eigenen Rechner

- synchrones Zusammentragen der Ergebnisse und der individuellen Learnings über den Prozess und Verallgemeinerung der Beobachtungen durch den Dozenten

Bsp. Aufgabe Nutzung zur Beispiel einer Praktikumsvorbereitung

- Vorstellung der Aufgabe (Fermentation zur Herstellung eines Produktes), der Ausgangsbedingungen und der zur Verfügung stehenden Ressourcen.

- Vor Start des Laborpraktikums müssen die Studierenden Ihren Plan vorstellen um das Ziel zu erreichen.

- Durch asynchrone Nutzung der Simulation werden die Studierenden in die Lage versetzt das System kennenzulernen, Fehler zu machen und so mit einem optimierten Plan in das reale Laborpraktikum zu starten.

- Nach Aufnahme der realen Daten werden diese mit der Simulation verglichen, mit dem Ziel, die eigenen Ergebnisse und die Aussagekraft und Limitation bzw. Passfähigkeit des Modells zu diskutieren

Nachbereitung

- Einholen von Feedback

- stetige Verbesserung im Fall von Softwarefehlern

- Weiterentwicklung der Modelle

- Anpassung der didaktischen Vermittlung

- Wartung der Server

erforderliche Werkzeuge

- Server, welcher grafische Benutzeroberfläche und Simulationsprogramm im Backend bereitstellt.

Stolpersteine

- Durch den Einsatz von Simulationen besteht die Gefahr, dass Studierende dem realen Experiment und der praktischen Laborarbeit weniger Aufmerksamkeit schenken. Folgen davon wären, dass die technische Komplexität des Equipments und der Umgang damit nicht adäquat erfahren und gelernt werden können. Um die notwendige psychomotorische Erfahrung, das Lernen und Wahrnehmen der Phänomene mit allen Sinnen – und den Wow-Effekt – ermöglichen zu können, sollte die Simulation als Ergänzung und nicht als Ersatz der Reallaborpraktika genutzt werden.

- IT Fachleute sind auch nach der Implementierung zur Wartung der Server und Umsetzung von gewünschten, softwareseitigen Anpassungen nötig und müssen ressourcenseitig eingeplant werden. Eine Alternative wäre die Nutzung von fertigen Simulationsumgebungen (Apps, Webtools), so diese verfügbar sind und den gewünschten Funktionsumfang bieten.

Folgen (Vorteile, Nachteile)

Vorteile

I) Die Simulation erlaubt es zu jeder Zeit an jedem Ort, schnell und niedrigschwellig Experimente durchzuführen, die zeitlichen und ausstattungsseitigen Limitationen des Reallabors werden aufgehoben. Bisher nur synchron gestellte Aufgaben können nun auch asynchron durchgeführt werden.

II) Die Simulation ermöglicht das selbst bestimmte, spielerische Lernen durch Trial & Error und erlaubt so, schnell ein gewisses Prozessverständnis zu entwickeln.

III) Es können in kurzer Zeit große Mengen qualitativ hochwertiger Daten generiert werden, womit Studierende Auswertungs- und Analyseaufgabenstellungen lernen und üben können.

Nachteile

I) Die Implementierung der serverseitigen Berechnung und die Entwicklung / Anpassung der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) erfolgt durch Informatiker*innen . Der Großteil der Arbeitszeit muss dabei für die Anpassung/Entwicklung der GUI verplant werden.

II) Es bedarf immer der Zusammenarbeit von IT-Expert*in und Bioverfahrenstechniker*in um das Tool anzupassen oder weiterzuentwickeln.

Comments (0)