Kontext

In Großveranstaltungen sind summative Prüfungen, wie etwa schriftliche Klausuren, zu festgelegten Zeiträumen die Regel. Dabei sind in einzelnen Modulen oft Studierende aus mehreren Studiengängen oder gar verschiedener Fakultäten eingeschrieben. Durch diese vielfältigen Bedingungen sind Studierende mit unterschiedlichen Workloads und Deadlines (durch andere Module) konfrontiert. Die summativen Prüfungen am Ende eines Semesters intensivieren den Workload und die (Lern-)Deadlines häufen sich.

Das Aneignen einer Kompetenz und das Prüfen der Kompetenz geschieht dabei häufig zu verschiedenen Zeitpunkten im Semesterverlauf.

Problem

Das Prüfen in festgelegten Zeiträumen berücksichtigt nicht, dass die Prüfung häufig nicht dann stattfindet, wenn die Kompetenzen der Studierenden individuell am ausgeprägtesten sind. Dies wird insbesondere durch die wachsende Diversität der Studierendenschaft und deren unterschiedliche Lern- und Lebensbedingungen verschärft. Die zeitlich eingeschränkten Prüfungszeiträume erschweren zudem eine optimale individuelle Prüfungsvorbereitung.

Wirkkräfte

Erstens spiegelt die Heterogenität der Studierenden – in Bezug auf ihr Vorwissen, ihre Lerngeschwindigkeit und ihre individuellen Lebensumstände, wie beispielsweise parallele Verpflichtungen zum Studium – die Notwendigkeit wider, flexible und individuelle Lern- und Prüfungsoptionen zu bieten.

Zweitens haben die zunehmende Internationalisierung und Interdisziplinarität der Hochschulbildung dazu geführt, dass Studierende aus unterschiedlichen Kontexten und mit divergenten Lernpfaden in einem Modul zusammengebracht werden, was eine weitere Komplexitätsebene hinzufügt.

Zwischen dem Erwerb von Kompetenzen und deren Überprüfung besteht häufig eine Diskrepanz. Die zeitliche Nähe zwischen Kompetenzaufbau und Prüfung ist jedoch entscheidend für eine aussagekräftige Bewertung der tatsächlichen Lernleistung.

Prüfungsangst stellt für viele Studierende eine zusätzliche psychische Belastung dar, die durch den Druck zeitlich eng gesetzter Prüfungen weiter verstärkt wird.

Wenn Prüfungen zeitlich konzentriert stattfinden, entsteht eine hohe Prüfungslast, welche sowohl die Leistungsfähigkeit der Studierenden als auch die Qualität der Ergebnisse beeinträchtigen kann.

Darüber hinaus betont die Tendenz zur Flexibilisierung der Studienverläufe an sich die Notwendigkeit für ein Prüfungssystem, das auf die sich verändernden Anforderungen der Studierenden eingehen kann.

Schließlich hat der Schwerpunkt auf lebenslangem Lernen und berufsbegleitenden Studiengängen die Bedeutung von Prüfungsformaten verdeutlicht, welche sich an die vielfältigen und oft zeitintensiven Verpflichtungen der Studierenden anpassen.

Lösung

Prüfungen werden zeitlich flexibel angeboten, Studierende entscheiden selbst, wann Sie die Prüfung absolvieren möchten.

Details der Lösung

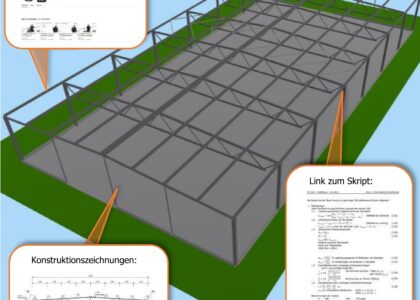

Im Detail sieht der Ablauf des On-Demand E-Assessments wie folgt aus:

Studierende haben die Möglichkeit, sich das gesamte Semester mehrfach zur Prüfung anzumelden. Die Anmeldung könnte z.B. drei Mal im Laufe des Semesters erfolgen, um einerseits den Prüfungszeitpunzt zu flexibilisieren, anderseits den Organisationsaufwand handhabbar zu halten.

Die generelle Anmeldung zur Prüfung kann über ein Prüfungsmanagementsystem erfolgen, wobei die genauen Prüfungszeitpunkte in Absprache mit der Lehrperson über das Learning Management System (LMS) angeboten und ausgewählt werden.

Besonders innovativ ist die zeitliche Flexibilisierung bei Prüfungsformaten wie der (elektronischen) Klausur, welche traditionell durch die Gleichzeitigkeit der Prüfungszeit charakterisiert sind.

Darüber hinaus eignen sich aber auch andere Prüfungsformate, bei denen Studierende nicht gleichzeitig geprüft werden – wie mündliche Prüfungen oder sogenannte Performance-Prüfungen, bei denen der Nachweis von Handlungskompetenz im Vordergrund steht. Gerade in solchen Formaten lässt sich die Prüfungsdurchführung gut entzerren und individuell terminieren, ohne die Prüfungsqualität zu beeinträchtigen.

Ein Beispiel für die Umsetzung von On-Demand E-Assessments zeigt sich in einem Szenario, in dem Studierende durch Lehrvideos (OER) und ein digitales Prüfungstrainings-Center die Möglichkeit erhalten, Lehrinhalte unabhängig von der Lehrperson und festen Veranstaltungen zu erarbeiten. Alternativ wird ein Flipped-Classroom-Modell angeboten. Dieses Setting eignet sich besonders für die flexible Vorbereitung auf Prüfungen und verdeutlicht, wie On-Demand-Formate den individuellen Lernverläufen entgegenkommen können. Darüber hinaus sind auch andere didaktische Kontexte denkbar, in denen Prüfungen auf Abruf sinnvoll integriert werden können.

Studierende haben die Möglichkeit, mit beispielhaften oder repräsentativen Aufgaben zu üben und ihren eigenen Lernstand individuell zu überprüfen. Für die Prüfungen steht ein Aufgabenpool zur Verfügung, aus dem passende Aufgaben ausgewählt und zu individuellen Prüfungssets zusammengestellt werden können. Die Aufgaben decken verschiedene inhaltliche Teilbereiche ab und ermöglichen eine gezielte Vorbereitung auf die Prüfung.

Zur Durchführung der Prüfungen steht den Studierenden ein Prüfungsraum in der Hochschule zur Verfügung, in dem sie die Prüfungen zu den von ihnen selbst gewählten Zeiträumen ablegen können. Das Hochschulpersonal übernimmt die Aufsicht während der Prüfung. Nachdem die Prüfung abgelegt wurde, erfolgt eine zeitnahe Korrektur, sodass die Studierenden schnell eine Rückmeldung über das Bestehen oder Nicht-Bestehen erhalten.

Folgen (Vorteile, Nachteile)

Das On-Demand E-Assessment-Konzept bietet zahlreiche Vorteile. Es erleichtert den Studierenden die Semesterplanung und fördert gleichzeitig den Lernprozess, indem es individuelle Lernpfade ermöglicht. Darüber hinaus trägt es zur Reduzierung des Prüfungsdrucks und der Prüfungsangst bei. Die Arbeitslast für die Korrektur von Prüfungen wird entzerrt, was wiederum das Lehrpersonal entlastet.

Jedoch ist dieser Ansatz nicht ohne Herausforderungen. Die anfängliche Erstellung von Prüfungen kann sehr aufwändig sein, da komplexe Aufgaben entwickelt werden müssen, um trotz hoher Individualisierung vergleichbare Prüfungen zu gewährleisten. Die Beaufsichtigung der Prüfungen bedeutet einen erhöhten Personalaufwand, insbesondere durch die längere Verfügbarkeit von Prüfungsräumen und Aufsicht. Zudem kann die wiederholte Korrektur zu mehreren Zeitpunkten im Jahr zu Ermüdung und Demotivation bei den prüfenden Lehrpersonen führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Studierende dazu neigen, Prüfungen aufzuschieben. Aus der bisherigen Begleitforschung heraus lässt sich nicht bestätigen, dass Prüfungsergebnisse gegen Ende des Semesters besser werden könnten, da die Möglichkeit besteht, dass Prüfungsaufgaben unter den Studierenden ausgetauscht werden.

Beispiele

Beispiel 1: Das Pattern wurde erprobt in einer Lehrveranstaltung, an der 207 Studierende registriert waren. Von den 140, die die Prüfung abgelegt haben, wurde dieser Ansatz erprobt. Die Studierenden repräsentierten eine Vielfalt an akademischen Hintergründen, einschließlich Bachelor- und Masterstudiengängen aus drei unterschiedlichen Fakultäten, wobei der Großteil aus drei spezifischen Studiengängen stammte.

Die Lerninhalte wurden über das Learning Management System (LMS) bereitgestellt, während die Prüfungsaufgaben über spezielle E-Prüfungsplattformen zugänglich gemacht wurden. Beachtenswert ist, dass ca. 50% der Studierenden die Prüfung vor dem allgemeinen Prüfungszeitraum abgelegt haben.

Beispiel 2: Die Lösung wurde in einem Bachelormodul zu Programmiersprachen (zweites Semester) mit Studierenden aus vier Informatik-Studiengängen erprobt. Die Studierendne konnten während des Semesters an mehreren E-Assessments teilnehmen. Die schriftliche Prüfung (Klausur) stand weiterhin als zusätzliche Prüfungsoption zur Verfügung, so dass Studierende sich mehrmals während oder wie gewohnt nach der Vorlesungszeit prüfen lassen konnten. Es haben fast alle Studierende die Möglichkeit gewählt, sich bereits in der Vorlesungszeit zu prüfen und ggf. die Prüfungen nach der Vorlesungszeit zur Notenverbesserung zu nutzen.

Comments (0)